血管が細い場合、脳梗塞を起こしやすいのはどんな状態かを考えました。

血流の低下以外に重要な因子は何か?

答えは、「血管の壁の中身」です。

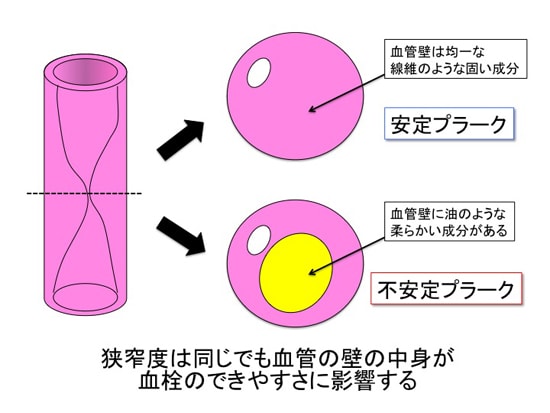

同じように血管が細くても、分厚くなった血管の壁がしっかりとした線維でできているのか、油のようなドロドロしたものがたまっているのかで脳梗塞の起こしやすさが違うのです。

上の図を見てください。

血管の壁を輪切りにしてみると上のような均一な繊維で血管の壁ができている場合と、下のように柔かいものがたまっている場合があります。

このままであればこの2つに違いはないのですが、ひとたび血液の流れる部分の薄い壁が傷つくと状況は一変します。

油のようなものがたまっている場合には、これが血液に接することですぐに血栓ができて脳梗塞が起きるのです。

ですから我々は上のような血管の壁を「安定プラーク」、下を「不安定プラーク」と呼んで区別しています。

狭窄度だけではなく、血管の壁を診断することが重要なのがお分かりいただけたでしょうか?