私たちが取り組んでいる頚動脈プラーク診断。

最近では3テスラMRIを用いた超先端的な研究も行っています。

しかし、こういった試みは研究としては大変興味深いのですが、全国、あるいは世界的にはあまり役に立ちません。機器も検査法も新しすぎるからです。私が知る限り、欧米では頚動脈狭窄症の患者さんに何度もMRIを行うこと自体が難しいようです。日本の循環器内科の先生方もそういう印象をお持ちのようです。どうやら世界的な見地からすれば、私たちが深く追い求めている検査法は徐々に日常診療の範囲を超え、マニアックな臨床研究としての試みに近づきつつあるようなのです。

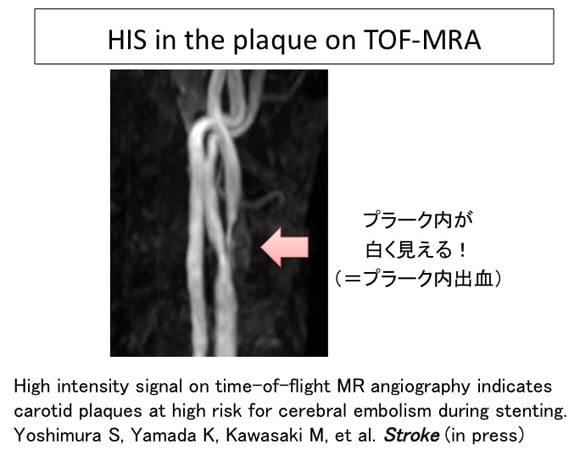

さて、そんなある日、脳出血の患者さんのMRAを見ていて、出血が白く描出されていることに気づきました。「ということは、頚動脈のMRAでプラークの中が白く見えるのは出血が見えているのではないか?」「それなら全員に行っているスクリーニングのMRAを見るだけで、出血を伴ったプラークを診断できるのではないか?」。そう思ったのです。

当時、すでに私たちはMRIやエコーによるプラーク診断をルーチンに行っていました。しかし私自身は徐々にこの簡便法とも言える「単なるMRAによるプラーク診断」に強く惹かれて行きました。なぜならこの検査法は先進的MRIほど緻密ではないものの、出血に関してはきわめて鋭敏であることが分かってきたからです。またMRAは世界中で多くの患者さんに日常診療として行われる検査ですから、この「MRAで白く見える」という単純な所見が実際のステント留置術のリスクと相関するなら、極めて重要な発見のはずです。また本当にそうなら、検査を見直すだけなので費用対効果も絶大です。

調べて行くと予想通りMRAで白く見えるプラークはほぼ全例でプラーク内出血を伴っていることが分かってきました。そこで私たちがこれまでステント留置術で治療した患者さんを振り返り、プラークが白く見える群とそうでない群で治療成績を比較したところ、「白く見えるプラークはステント留置術中に脳梗塞を起こしやすい」ことがわかり、これが統計学的にも証明できたのです。山田先生が病理学的な解析をしてくれましたので、彼との共同論文としてStroke誌に投稿したところ、やはり非常に良いコメントが来て、2度の修正を経て先日アクセプトの連絡が来ました。

「ちょっとした思いつき」を発展させ、日常診療に役立つようにすること。今回はこの目標が達成できてうれしく思います。本研究には循環器内科の川崎先生、放射線科の浅野先生と兼松先生、病理学教室の高松先生と原先生のご指導とご協力を頂きました。この場を借りて御礼申し上げたいと思います。

この発見を論文化してほっとしたのも束の間、この診断法に関することで、調べてみたいことがいくつか出てきてしまいました。でも良いきっかけですので、もう少しがんばってみようと思います。