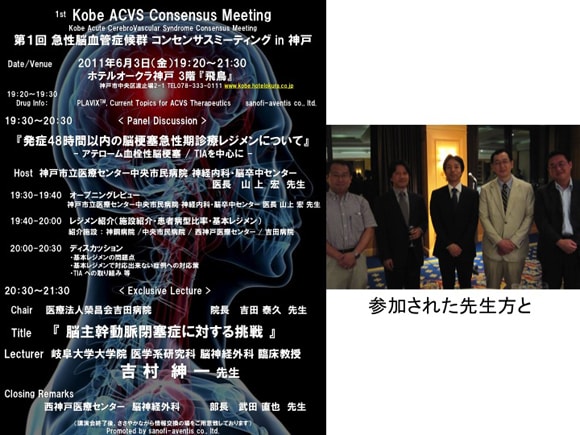

昨日は神戸で開催された「第1回急性脳血管症候群コンセンサスミーティング」で講演をさせて頂きました。

急性再開通療法の経験についてお話させて頂きましたが、今回は私の講演の前に『発症48時間以内の脳梗塞急性期診療レジメンについて』というディスカッションがあり、近隣の施設の先生方が各病態の治療法をプレゼンし、それについて討議するという試みがされていました。

それをお聞きしていると、それぞれの施設が微妙に違った方法で治療を行っておられること、それは施設なりの事情や考え方の違いによることが分かりました。

脳卒中診療ガイドラインがあっても、現場の治療にはいくつものパターンがあります。このため医師や施設により治療法に違いが出るのです。

私たちの急性期治療は、かなり血管内手術や外科的手術を積極的に行っているんだなあと実感しました。

もちろん内科的治療で治療してきて、それぞれの疾患できっかけがあったため、数年前から徐々に前に踏み出しているという状況ですが、一部の領域では極めて前進していると感じました。

これらについては、きっちりと治療成績を解析し、世に出して行きたいと思っています。

今回は私自身が大変勉強になりました。お招きいただいた山上宏先生に心より御礼申し上げます。

ベストの治療法を選択するために

脳梗塞急性期の治療法についても一律ではないことを、今回の記事から改めて

学ばせていただきました。

各医療施設では、「ガイドライン」に則るとともに、さまざまの条件を勘案して、

それぞれの現場でのベストの治療法を選択なさっていらっしゃるとのこと。

<待ったなし>の状況下にある患者さんに、どのような検査をし、どのような

治療法を施すのか、その判断は現場の先生方にとって、たいへんな重圧を余儀なく

されるものでしょう。

たとえば、

メルシーリトリーバーの特徴と課題が紹介された「静岡血管内治療講演会」

(6月1日)の記事にも挙げられていますように、

メルシーが「劇的に開通」する<奇跡の治療法>であればあるほど、

<諸刃の剣>のような危険も発生するわけですよね。

「積極的な治療法」を選択・遂行なさる先生方が、だからこそ、細心に細心の配慮を

重ねていらっしゃるごようすが彷彿としてきます。

脳神経外科医という職業のたいへんさに、想いを馳せないではいられません。

そのようななか、吉村先生のウェブサイト「私の紹介ムービー」を拝見しました。

「脳神経外科を志した理由」

「脳卒中を専門としている理由」

「留学経験」

「医師としてのやりがい」

「患者さんへのメッセージ」

から成っていて、終始一貫、患者さんの不安に寄り添う「脳神経外科医」吉村先生の

お志が通奏低音のように響いています。

国立循環器病センターでのご修業、留学の地でのトレーニング等々、

医学を志す学生の皆さんはじめ、次世代の先生方にもぜひご覧いただければと、

僭越ながら感じています。

また、

患者予備軍のひとりとして、今や日本人の死因第3位という脳卒中に関わる必須知識を、

このようにわかりやすく伝えていただけることに、心より感謝している次第です。

―― ブログ愛読者の皆様、「必見!」――