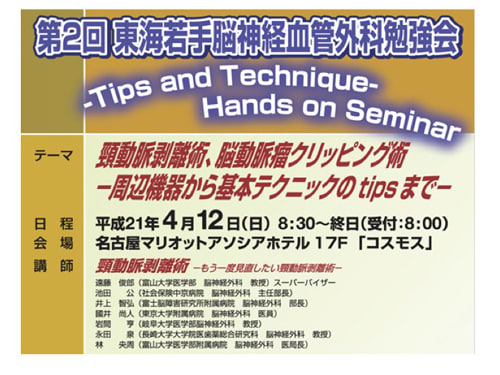

今日は藤田保健衛生大学主催の勉強会に参加してきました。

頸動脈内膜はくり術(CEA)のセッションでミニレクチャーをしました。

CASもCEAも両方をひとつのチームが手がけることが理想像と考えています。でないとどうしてもそれぞれの術者の技量や人間関係とかに影響されてしまいます。

これが自分の現在の頸動脈狭窄症の理想像ですが、両方の技術レベルを一定以上に保つことが条件になります。

私たちのチームでは最近はCEAの比率が増えていますが、これはその時々の治療のデバイスや治療経験によって変わっていくと思います。

最新のプラーク診断によってCASとCEAを振り分けていますが、これを続けながら、少しでもよい頸動脈治療を求めていきたいと思っています。

ところで、自分がはじめてこのCEAという手術を見たのは国立循環器病センターの1年目、レジデントの時です。

当時の部長の米川先生は、小さな傷で短時間でシンプルにきれいな手術を行っておられました。

我々は以前、その方法を踏襲してきましたが、最近は安全第一ということで内シャントという血流を確保するためのチューブを挿入して、じっくりと治療を行っています。

少し傷が大きめになりますが、丁寧にきれいに縫うことで対処しています。

今日は長崎大学の永田教授、富山大学の遠藤教授、当大学の岩間教授をはじめ、多くの経験を持つ先生方が自身の手術法をレクチャーされました。同じ手術といっても道具も方法も実にいろいろで、大変勉強になりました。

外科医として多くの方法やトラブル対処法を知っていることは重要なことですからね。

と書いていたら、一宮市の病院に急患が入ったと今連絡がありました。

現在20:13ですが、がんばって行ってきます!

CEA

先生、夜遅くまでご苦労様です。治療はいかがでしたか?

先生の頸動脈狭窄症の講演をお聞きして深く納得しました。

先生ほどステントをしてきた方が言われたことなので、経験に裏打ちされているんでしょうね。

でも私たちの施設では恥ずかしながらCEAができる術者がおらず、ステントですら最近始めたような状況です。

先生の治療成績を見て驚きました。日本中を見渡しても先生達ほどいい成績を上げている施設はないと思います。

またまたお願いですが、ステントのコツを教えていただけないでしょうか?

申し訳ありませんが、よろしくお願いします。