脳血管内治療において合併症対策はとても重要です。

1. どのようにトラブルを回避するか?

2. トラブルが起きた時にどのように対処するか?

この2点にポイントを絞った実用的な本を書きたいと思い、後輩達と経験した症例をもとに執筆・編集しました。

この本では実際に起きたトラブルが示され、「あなたならどうする?」という言葉が呈示されます。

ページをめくる前に自分が現場にいる状況を想像して、どうすべきかを十分に考えて頂きます。

次のページには想定される対処法が列記してあり、その後、実際に私たちが行った治療法が呈示されます。

私たちは脳血管内治療において合併症が起きないように細心の注意を払っています。

しかし様々な原因でトラブルは生じます。

ですからトラブルシューティングの方法を熟知することは極めて大切なのです。

症例編ではそれぞれの症例の担当医に執筆してもらいましたが、力作ぞろいです。

本書がこの治療に関わる多くの方の目に留まり、一人でも多くの患者さんの治療が無事に終わることを願っています。

ついに

まってました~ 本をみかけたら覗き見してみますね

祝『脳血管内治療の奥義 五輪書』刊行

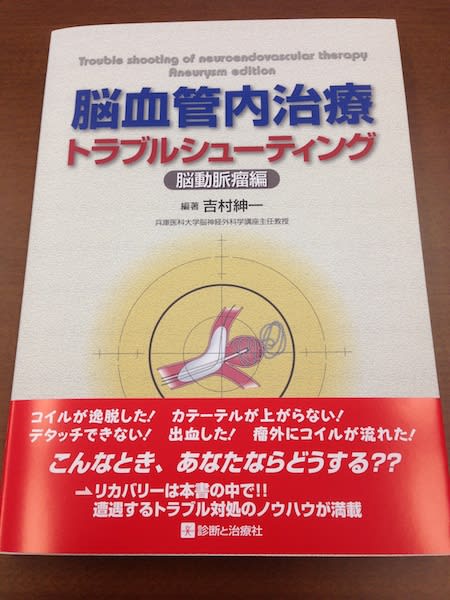

『脳血管内治療トラブルシューティング――脳動脈瘤編――』のご出版、

本当におめでとうございます!

遅ればせながら、心よりお祝い申し上げます。

脳動脈瘤にコイルが挿入されつつあるようすと、その際に生ずる課題に照準が

定められた表紙イラストは、<トラブル解消>という正鵠を射る治療現場の

象徴のようですね。

私は、出版元「診断と治療社」の「書籍詳細」を拝見しただけの素人で、

本書についてのコメントをお送りするなど憚られるのですが、

脳血管内治療において施術者が直面する可能性の高いトラブルが具体的に列挙され、執筆者の経験と研究に裏付けられた対処法が提示されている本書が、

『脳血管内治療の奥義 五輪書』であることを拝察しないではいられません。

寄稿なさった先生方の日々のお骨折りとご研鑽の結晶である<五輪書>の刊行を、

施術者である先生方におかれましても、患者さんにおかれましても、

<吉報>として心よりお慶び申し上げます。

*

「あなたならどうする?」という身近な問いかけからは、

読者にとって「ウ~ン、どうしよう」といった困惑の局面も体感させられ、

そうであるがゆえに、それぞれの施術者の方々に一旦修得された対処法は、

各々の自家薬籠中のものとされるように思われます。

また、あるトラブルに対して従来は異なる方法を取っていらっしゃった場合には、

本書に示された対処法に対して、「目から鱗が落ちる」といった開眼がなされる

ケースもあるかも知れません。

ともあれ、執筆者と読者の応酬を通しての対処法の獲得・共有は、

時空を超えたさまざまの現場において活かされてゆくのではないでしょうか。

<奥義>を伝えるこのような編集の創意工夫に対しても、感嘆頻りです。

*

「治療現場の状況は千差万別であるため、ここに記載した対処法がベストとは

限りません。しかし現場で大切なのは、状況を素早く把握し、どの順にどれを

行うべきかを短時間で判断することです。本書でトラブルを疑似体験し、

周辺知識を掘り下げておくことはきっとよいトレーニングになると考えます。

トラブルシューティングの引き出しが多いほど打つ手が多いため、リカバリー

できる可能性が高まるからです。」(序文)

という吉村先生のお言葉が、本書のご趣旨を遺憾なく表現なさっていらっしゃる

ように思われます。

「トラブルシューティング」という<問題解決の手法>を表現するタイトルが、

現場における状況判断にもとづいて、体系的な手順と方法を根源的に用意し

実践する、こんなにも奥の深い言葉であることを、改めて教えていただいたように

思います。

*

吉村先生による序文の最終段落には、

「脳血管内治療はチーム医療である」ということが「強調」されています。

「緊張を強いられる場面ほど、チーム力がものをいいます。私自身も何度も

チームのメンバーに支えられてきました。若手スタッフやコメディカルの

皆さんにも本書を活用していただき、チーム力を向上させ、明日からの治療

成績向上に役立てていただきたいと思います。」

『脳血管内治トラブルシューティング 脳動脈瘤編』が、全国津々浦々の治療現場で、大勢の医療従事者の方々に<極められる>『五輪書』となりますように。

そして、脳卒中に苦しむ大勢の患者さんが救われますように。

――脳血管内治療のますますのご発展を、心よりお祈りしています。

先生の似顔絵が、kawaii!

新刊本のためか、平積みされていたので直ぐわかりました。

とはいえ、閉店ギリギリで、ほんのチラ見しかできませんでした。

馴染みある先生方のお名前がズラリと並んでいて、

読みたい衝動にかられたが、グッとこらえ出直すことに。

私が看護師なら勉強のため、買って帰っただろうなぁ。