前回の説明を補足します。

血管のなかの一番内側の部分を「内腔(ないくう)」と呼びます。

ここには血液が流れているわけです。

血液には赤血球や白血球、血小板等いろいろな成分が含まれていて、血管の壁に接触しながら流れています。

血管の内側には膜が張っています。

その細胞はスグレもので、血液がさらさらと流れる補助をしています。

血管が細くなってもこの膜はたいてい残っていて、脳梗塞にならないように守っているのです。

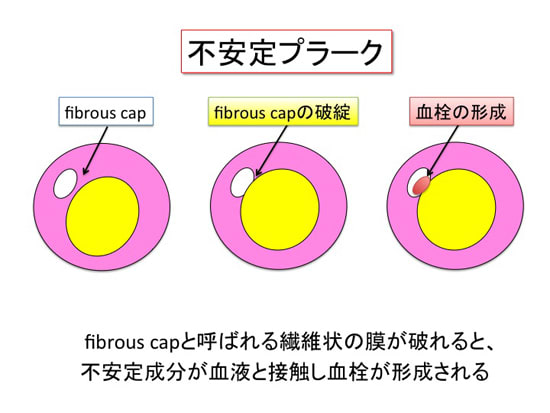

しかしその薄膜がやぶれると、前回説明したように血管の中の油のような成分が血液と接触して血栓ができるのです(上図)。

これを医学的には「プラークの破綻」といいます。

動脈硬化のかたまりである「プラーク」の内腔側にあるcapが破れることを指します。

一方、安定プラークでは、少々膜が破れてもその下には普通の繊維があるだけですから血栓はできにくいのです。

「不安定プラークの方が脳梗塞を起こしやすい」ということは、逆に「脳梗塞を起こした人に不安定プラークが多い」ことが予想されます。

当科の山田先生の検討では、実際に脳梗塞を起こした人に不安定プラークが多いことが分かっています。

予想どおりですね!

以上、安定プラークと不安定プラークについて説明しました。

みなさん、分かりましたか?

なるほどです!

分かりました。そういうことだったんですね(^O^)

安定、不安定といってもイマイチ分かりませんでしたが、今回やっと分かりました。先生の絵はわかりやすいです!

狭窄とは

一通りではないんですね!素人の私でもよくわかりました。素人なので、ばかな質問かもしれませんが、思い切って質問します。

その血管の壁、安定プラークか不安定プラークかというのは開頭しなくても診断できるのですか?

ほんとにしょうもない質問だったらごめんなさい。

いい質問です。

i.o.さん。とてもいい質問です。

次回のテーマにドンピシャリです。

明日説明しますね。