VIVAでのもう一つの話題は脳梗塞急性期治療です。

どうやらアメリカではこの治療を行う医者が少ないらしく、それがテーマになっていました。

つまり、24時間7日間待機する態勢でいても運ばれてきて実際血管内治療になる患者はせいぜい1施設で週に一人か二人ぐらい。そんな大変な思いをしてその程度の症例数では誰もやろうとしない、ということらしいのです。

アメリカや諸外国では「患者さんの治療数や高額な治療数に応じて医者の収入が増える」というシステムが多いようです。

そうして考えると確かに「労多くして功少なし」ということになってしまうのでしょう。

米国の神経放射線科医は250人ぐらい。脳の血管内治療は彼らだけがやっています。だからそれでは人口が日本の3倍近い米国の脳卒中患者には到底足りない。

「循環器内科医の俺たちが参入すれば事態は好転するぞ!」というのが内科医側の主張です。

それに対して脳外科医はシブい発言でした。確かに、脳という臓器に不慣れな循環器内科医だけで治療したら結果が良くないでしょう。ステントを頭蓋内には留置できてもそもそもの適応や何か起きた時の判断ができない可能性があります。

以上を考えると、多領域の専門家からなる脳卒中チームを作ることがやはり必要なんだと思います。

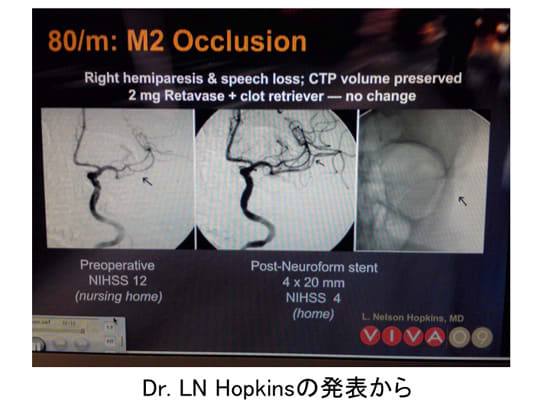

さて今回の学会で一人、光り輝く素晴らしい脳外科医がいました。バッファローのHopkins教授です。Hopkins教授は脳外科医でありながら血管内手術も行う数少ない米国脳外科医の一人です。彼が紹介したのは急性期脳梗塞のステント治療でした(上図)。他のデバイスに比べ治療時間が短く再開通率が高いため現在最も注目されている治療のようです。また他の治療で再開通しなくてもこの方法で救済が可能です。

短い期間でしたが、日本より一歩先を行っているアメリカから「光と影」を学んだ今回の学会参加でした。

お帰りなさ~い

お帰りなさい。台湾、アメリカとお忙しい中再発見や多くの収穫があったとの事ご苦労さまでした。無事のご帰国ホッとしました・・・

今回のブログの中でアメリカには脳梗塞急性期に血管内治療をおこなう医師が少ないとの内容に意外な思いがしました。身体に影響の少ない血管内治療が医療の最先端をいくアメリカでは盛んに行われていると思っていたからです。しかも医療システムによって医師の傾向が変わってくるなんて・・・とにかく最善をつくすという先生のような考えの医師には理解に苦しむところではないのでしょうか・・・前回のブログでも書かれているように教授等地位の高い医師になっても現役で居たいという先生の志を是非実現させてください。

お忙しそうですね〓

おはようございますm(__)m先生体力をどんだけお持ちなのですか暇ってあるのですかスーパーマンですよね前にくも膜下の術後に質問をしたものです。またぁ質問してもよろしいでしょうか?頸部のMRIって整形外科でとってもらうんでしょうか?くも膜下の時二回血管内の撮影はしてるのですがその時首の部分に異常があったらわかるんですか?美容師に復帰してから職業病なのか首から左手まで凝りなのか痛い時があるのですが…脳神経科に行くのが良いのでしょうか?整形に行くのが良いのでしょうか?

コメント有り難うございます。

千葉さん、個人的な質問は下記までメールでお送りくださいね。

stroke_buster@mail.goo.ne.jp